神主が奉幣の儀で使用される御幣を作成します。

正面の三社には大きな御幣を、残りの四社にも小さな御幣を作ります。

御幣大

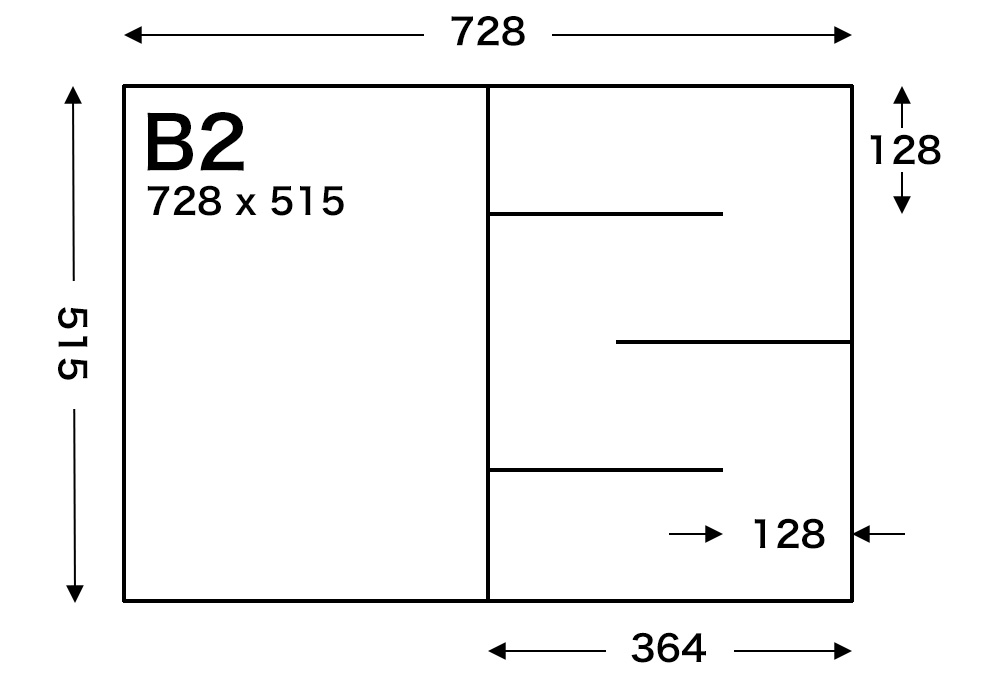

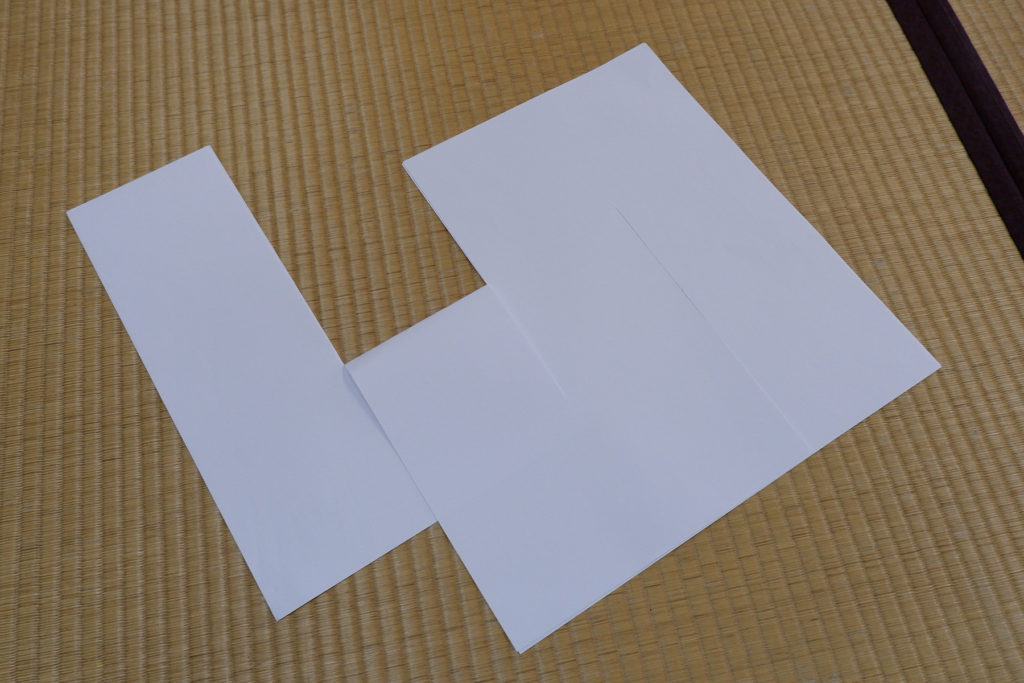

御幣(大3本)B2の奉書紙6枚

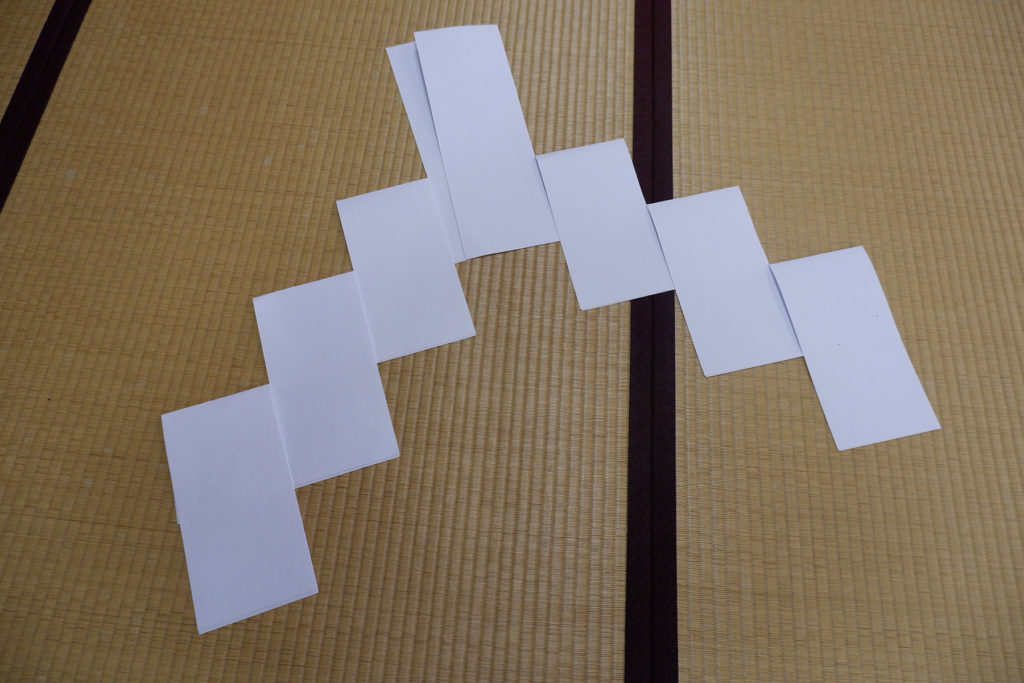

御幣(大)用の紙垂はB2(728 x 515mm)の奉書紙を二つ折りにして作ります。1本につき紙垂が2枚いるので、6枚作ります。

B1の和紙を半分に裁断するので、カット料(約800円)が要ります。

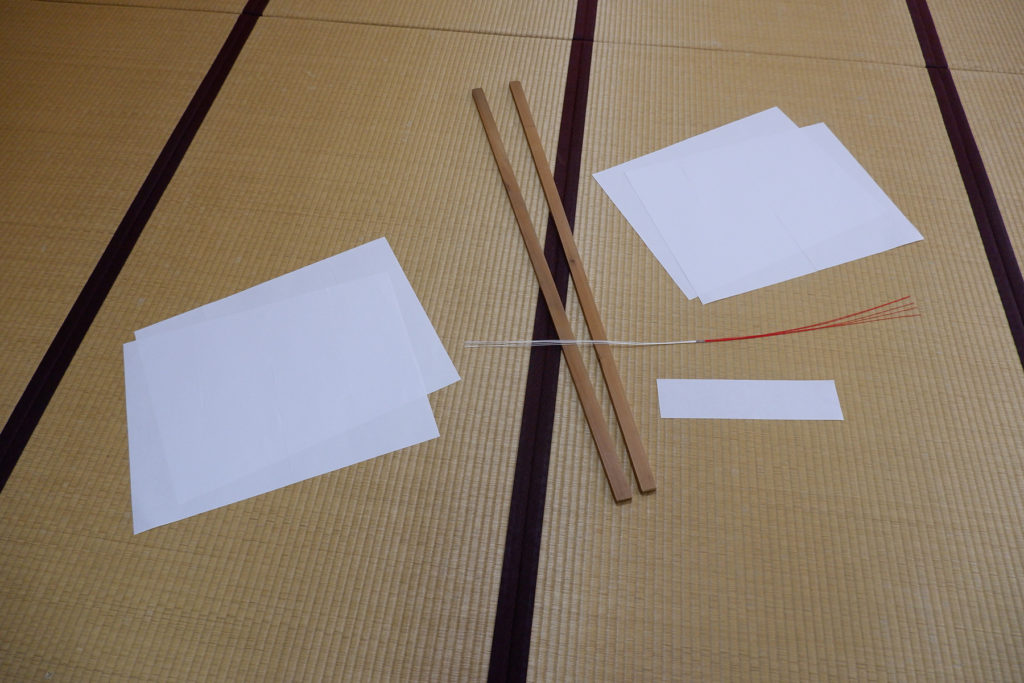

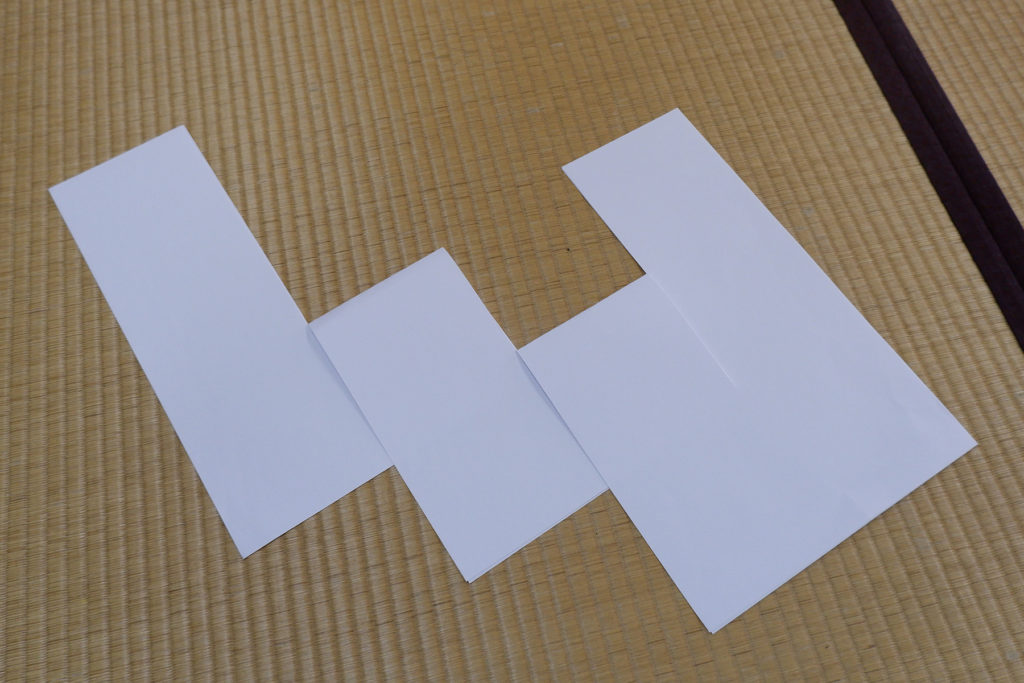

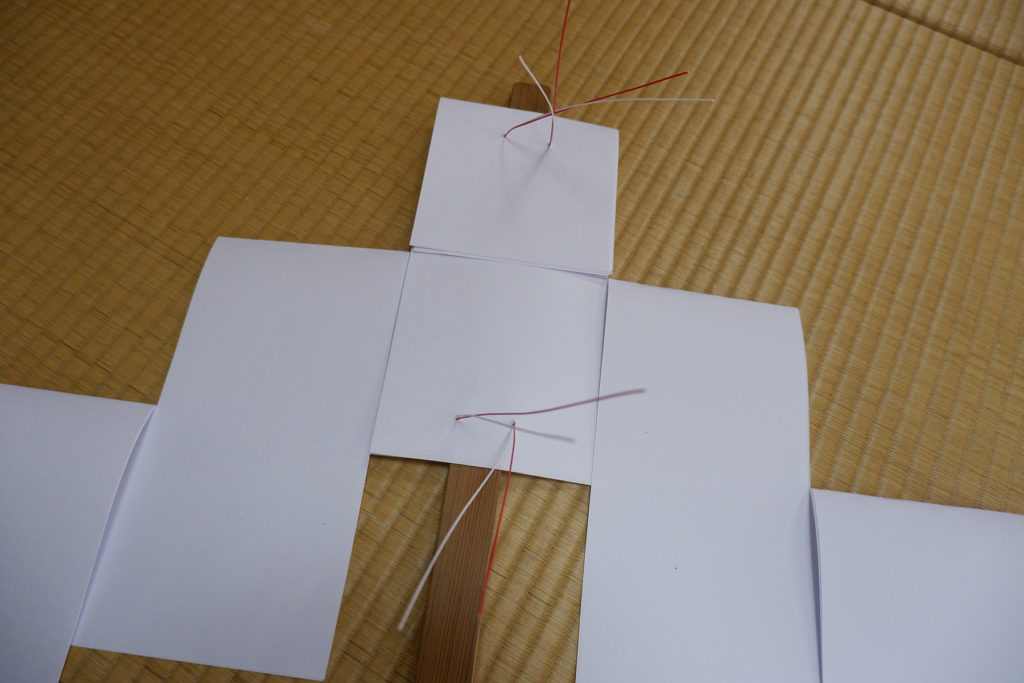

切目を入れた紙垂2枚2組、紙垂を挟む棒、水引、半紙(100x130mm)を用意します。

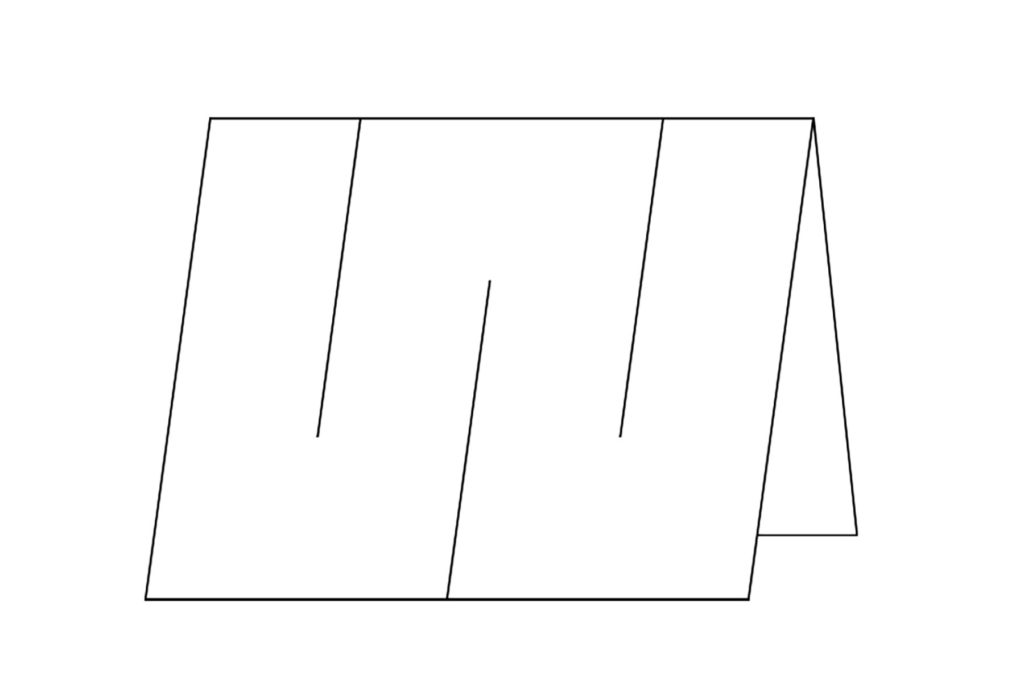

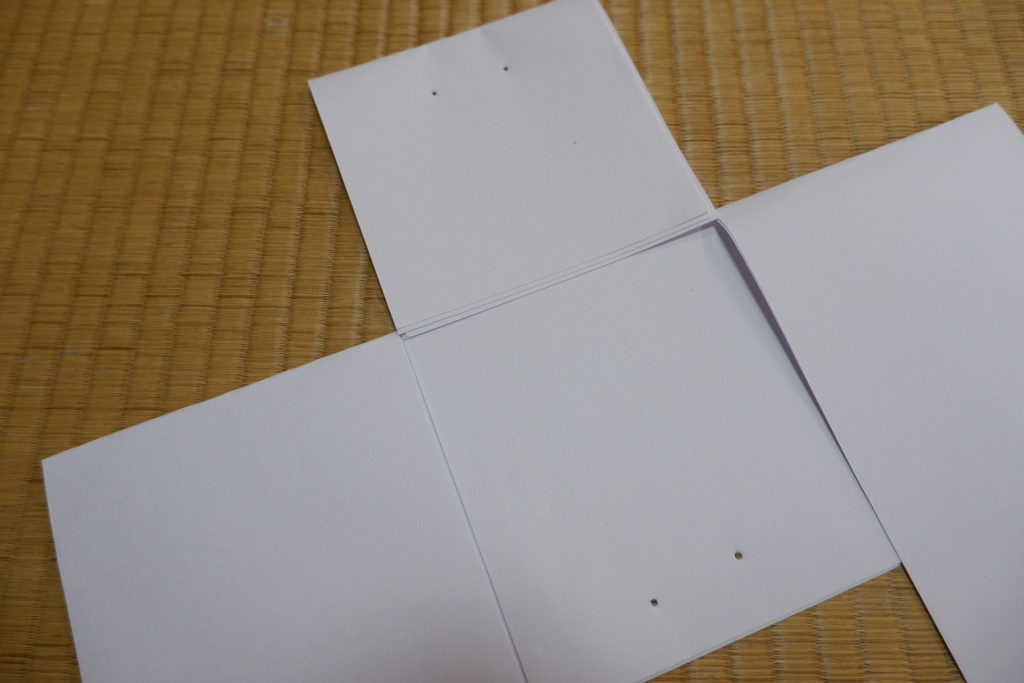

御幣大の場合は、紙の大きさが大杉以上はないので、2枚を重ねて1組とし、2組で1本の御幣を作ります。

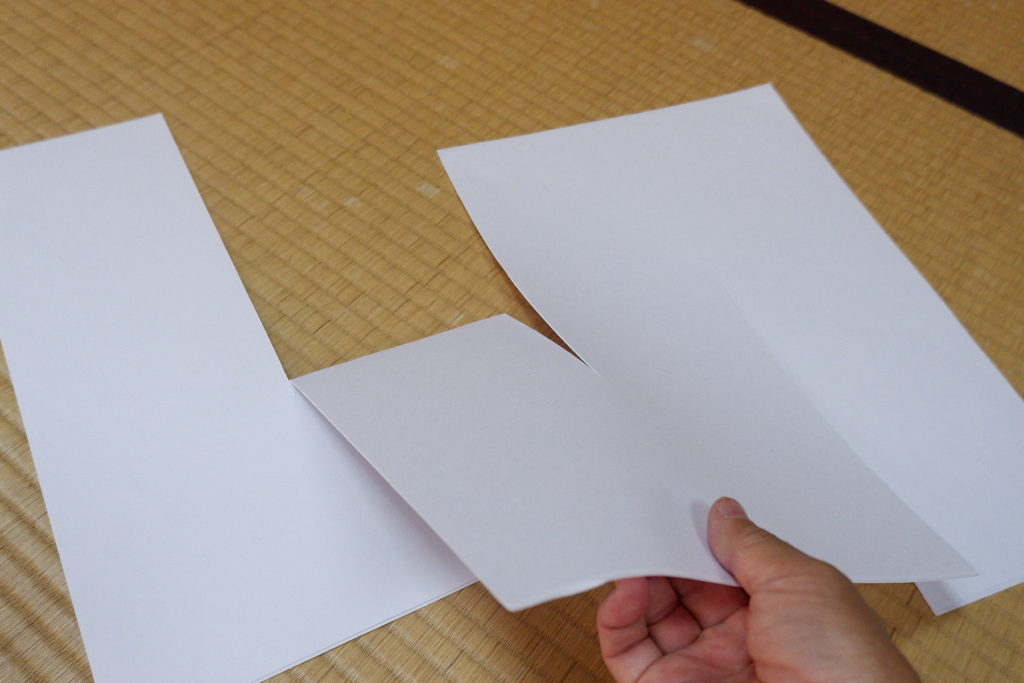

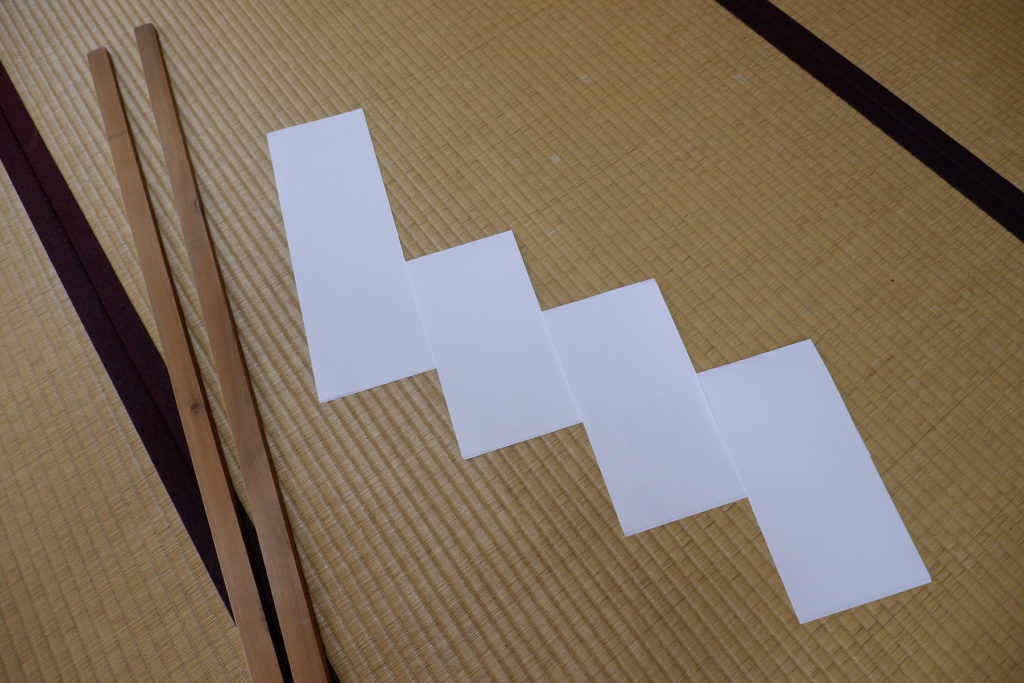

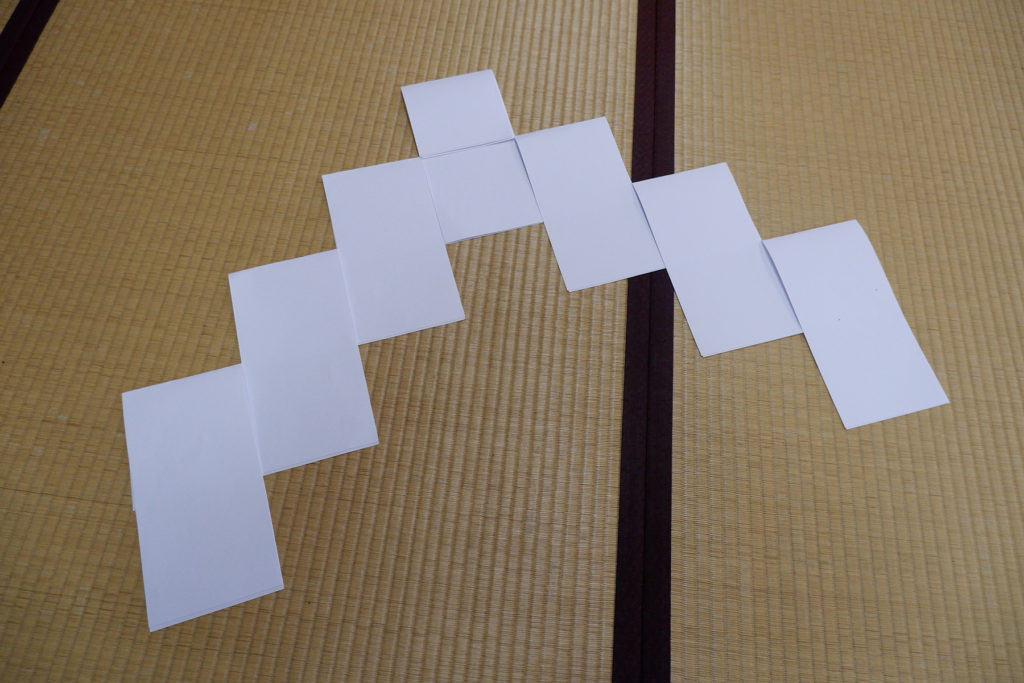

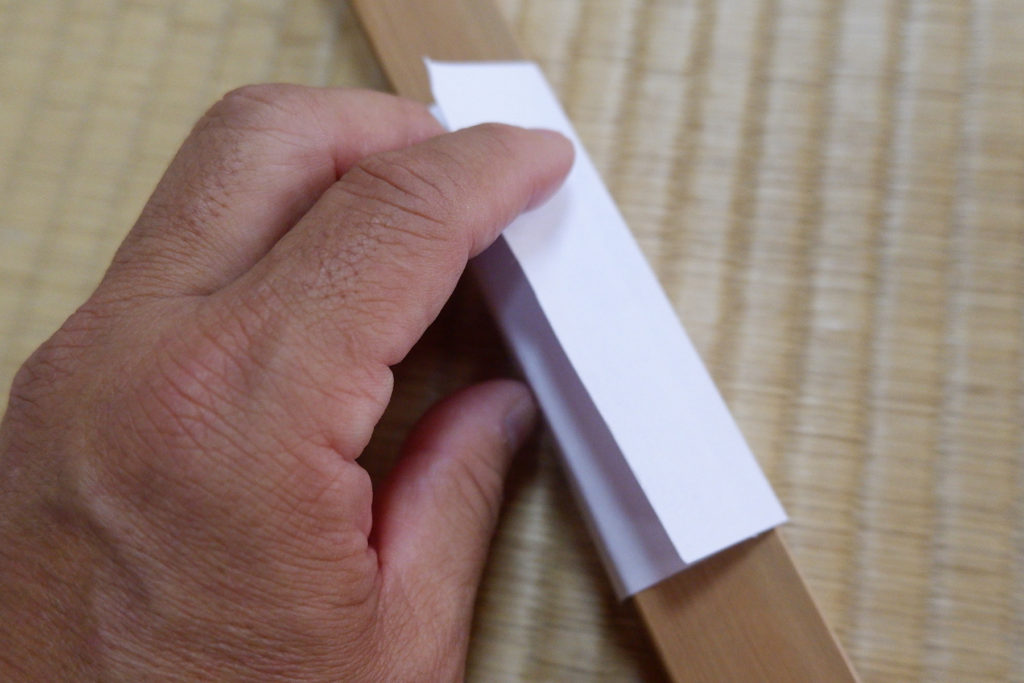

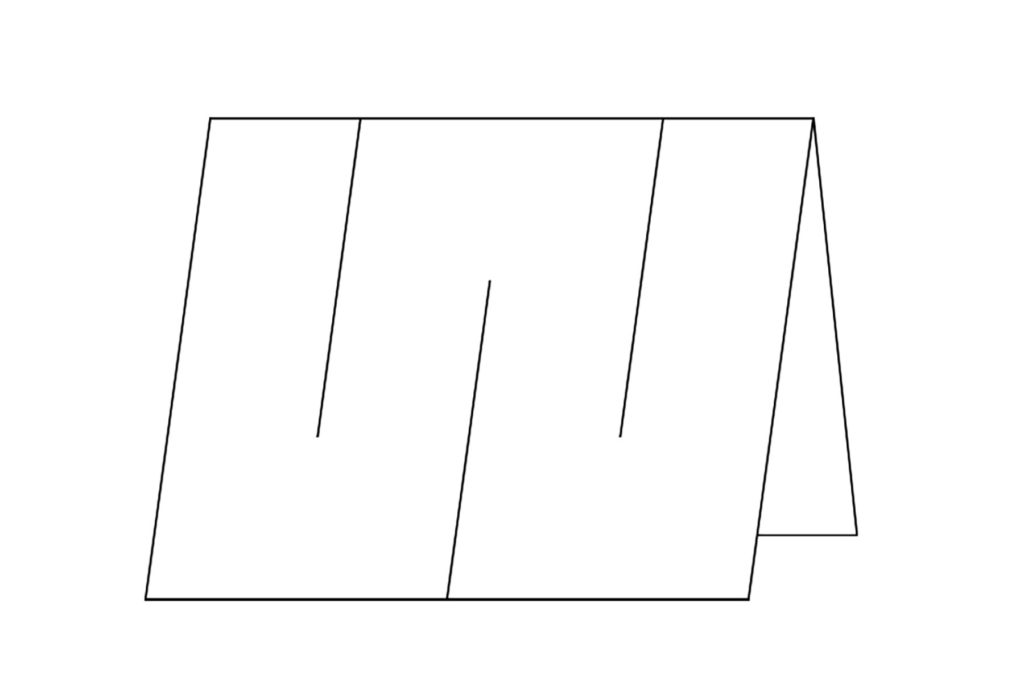

右側の紙垂の場合、左から切目に沿って上に折ります。

左側は左右対象になる様に折ります。

左右の紙垂を重ねて重ねた上部を半分に折ります。

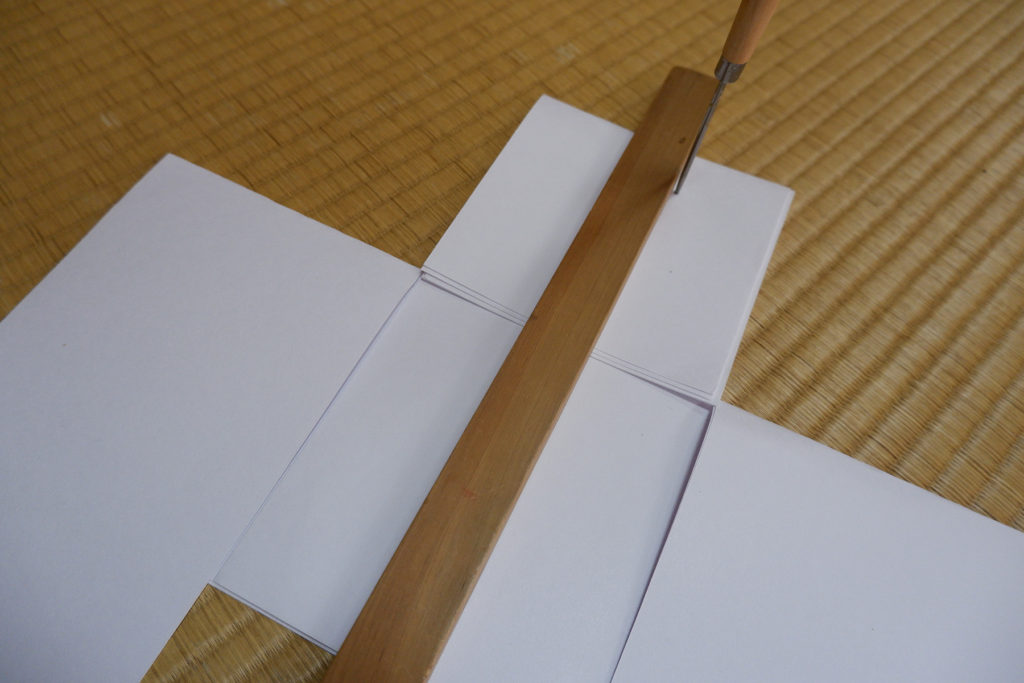

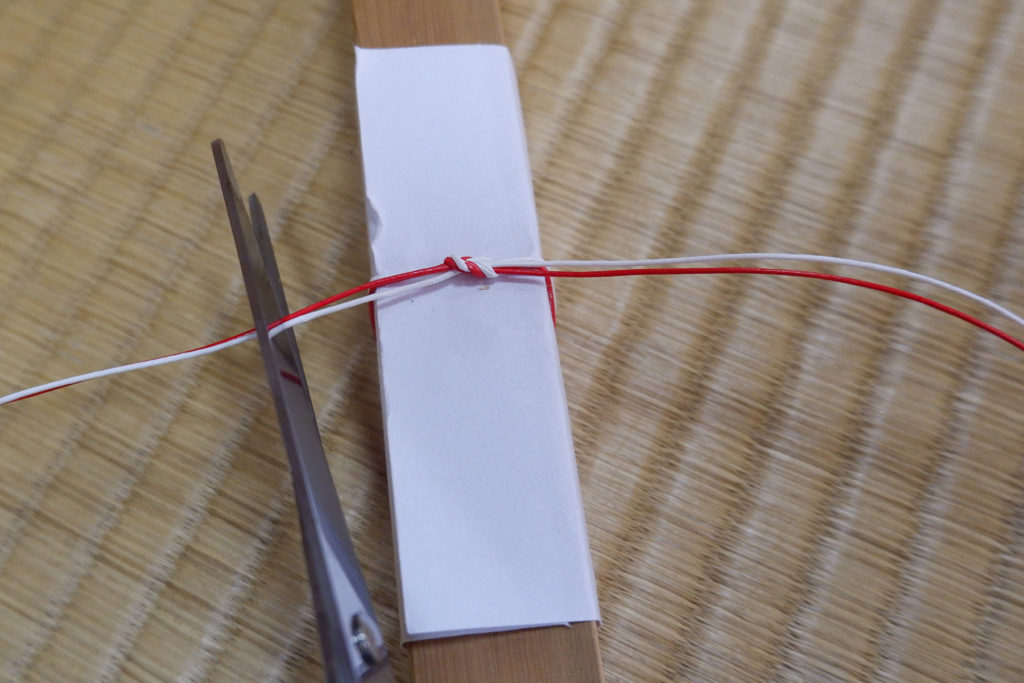

紙垂に棒を重ね、千枚通しで水引を通す穴を開けます。

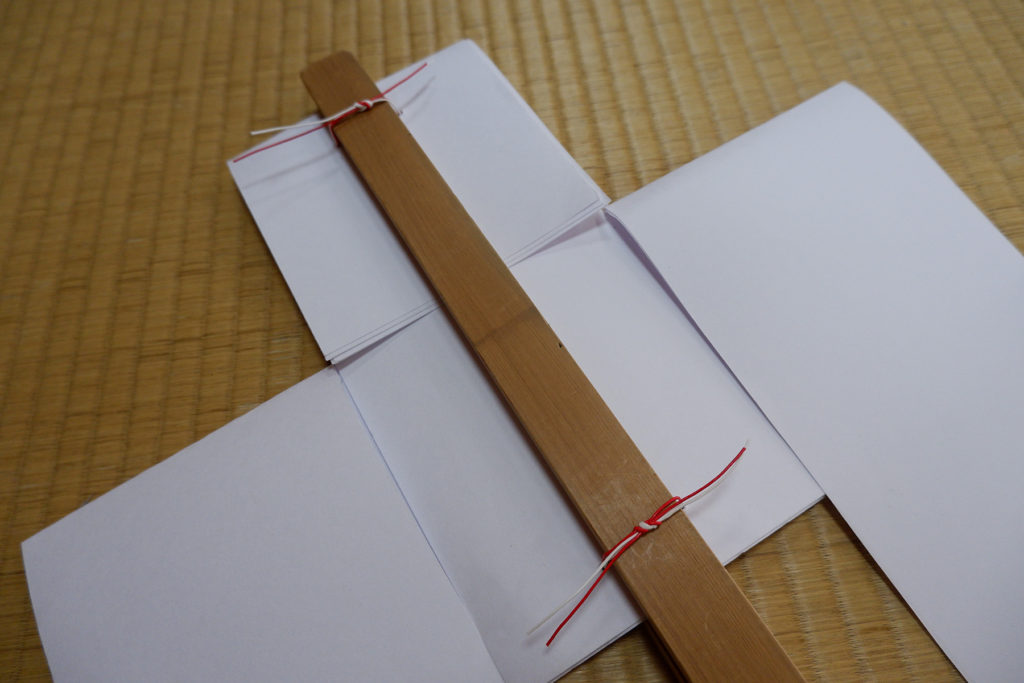

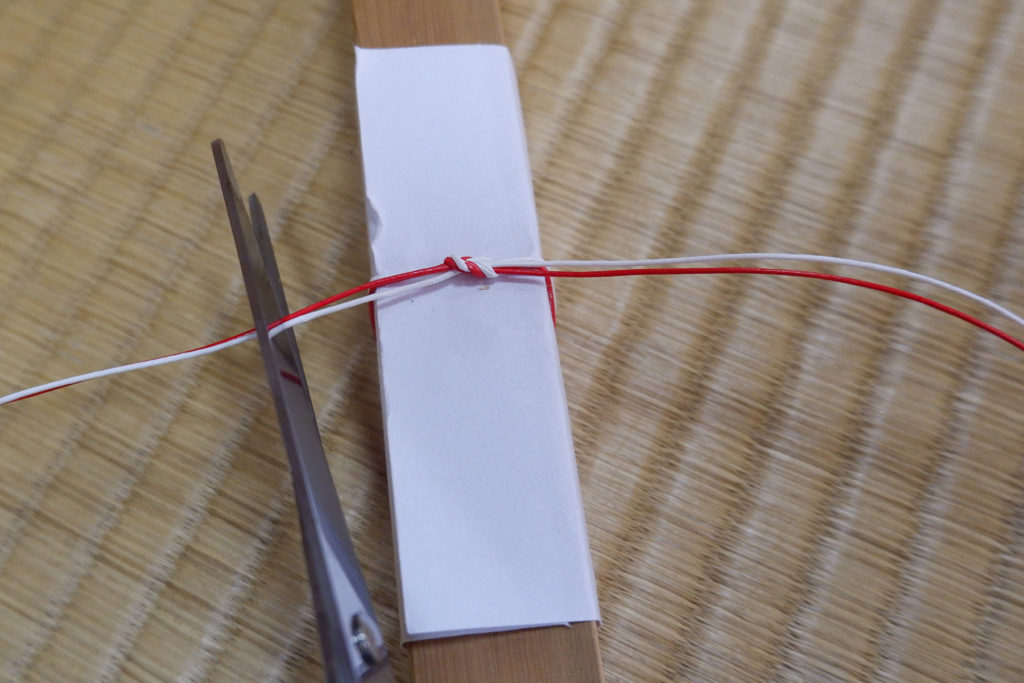

棒を添えて水引を通し結びます。

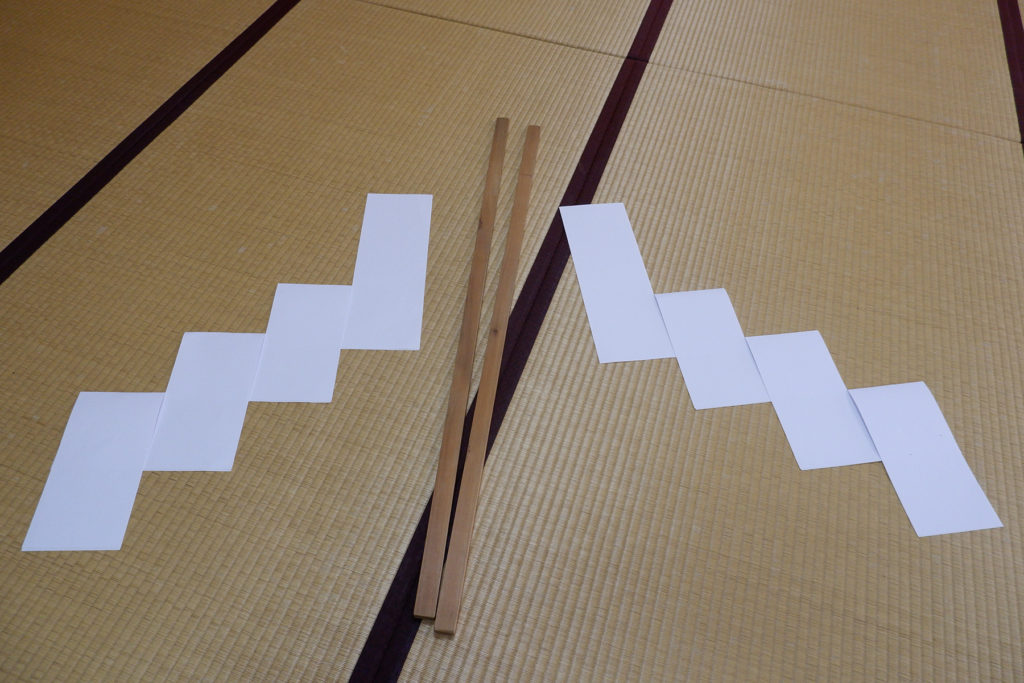

持ち手側に半紙(100x130mm)を巻き、水引で結びます。

御幣小

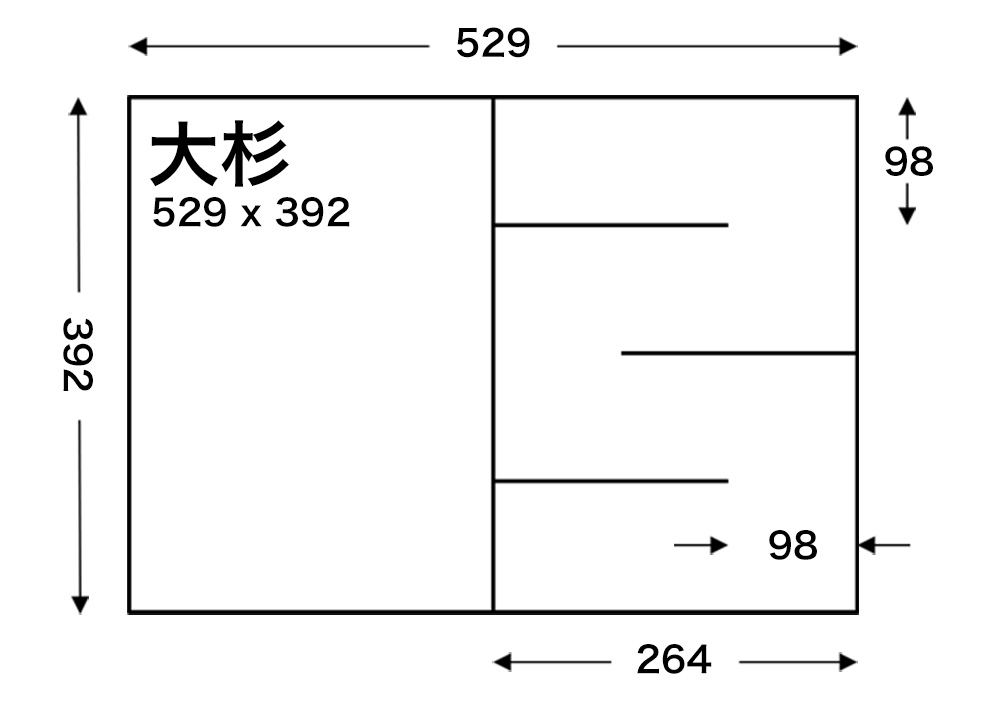

御幣(小4本)大杉の奉書紙8枚

御幣(小)用の紙垂は大杉(529 x 392mm)の奉書紙を二つ折りにして作ります。1本につき紙垂が2枚いるので、8枚作ります。

こちらは大杉の原盤サイズを使うので、カット料は掛かりません。

切目を入れた紙垂8枚8組、紙垂を挟む棒、水引、半紙(100x130mm)を用意します。

後は御幣大と同じ要領で4本作ります。